Minggu pagi, angin berderu kencang, hujan deras, berhenti, berlanjut lagi. Sepanjang pagi, cuaca menahan saya di rumah, menyandarkan diri di sofa two-seater yang lebih sering dipakai tidur dibanding duduk. Saya membalik sebuah halaman lagi, angin masih menderu, mendorong pintu seperti seseorang yang ingin merangsak masuk, saya membalik sebuah halaman lagi, mengganti chapter, mengganti sudut pandang yang semula dari sisi Biru Laut menjadi sisi Asmara Jati. Setelah itu, semua menjadi sendu, entah berapa lama saya menangis, kalau buku bisa menjadi satuan waktu, maka saya menangis selama setengah buku di Minggu pagi itu.

Laut Bercerita adalah buku ketiga Leila yang saya baca, sebelumnya “9 dari Nadira” dan “Pulang” (yang sudah saya baca berkali – kali). Penulis seperti Leila S. Chudori adalah penulis yang karyanya dengan sabar saya nantikan karena saya tahu untuk menulis karya seperti yang ia tulis sekarang, butuh riset yang jelas tidak sebentar.

Buku ini sangat setipe dengan “Pulang”, mencuplik periode kelam Indonesia, duh saya sungguh tak ingin membandingkan kedua buku indah ini karena masing – masing mempunyai kekuatan berbeda. Laut Bercerita adalah kisah fiktif yang terinspirasi dari para aktivis yang ditangkap di era Orde Baru karena dianggap melawan pemerintah. Para aktivis ini membela hak rakyat kecil, seperti mereka yang tanah ladang-nya dibeli pemerintah dengan harga murah sekali, dan dalam pergerakannya mereka memang tidak puas dengan pemerintah Orde Baru bekerja.

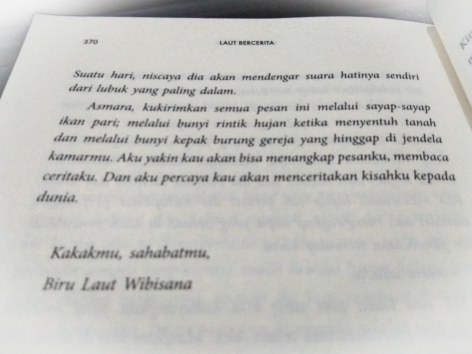

Tokoh sentral dalam kisah ini bernama Biru Laut Wibisana (novel – novel Leila selalu dipenuhi deretan nama yang kekuatannya mengalahkan buku ‘1001 nama indah untuk bayi Anda’). Laut, begitu ia biasa disapa, adalah seorang mahasiswa Sastra Inggris UGM, piawai dalam menulis, tentu saja seorang yang sangat hobi membaca karya – karya sastra perjuangan masa lampau. Laut bukan tipikal aktivis yang banyak bicara, ia strategis, bicara seperlunya, niatnya dalam. Bersama Laut, ada beberapa teman sesama aktivis dengan karakter berbeda – beda, Kasih Kinanti (seorang wanita tegas dan tidak kenal takut yang piawai dalam mengambil keputusan), Bram (senior aktivis yang taktis), Sunu Dyantoro (lebih pendiam daripada Laut, pribadi yang sangat perasa, sahabat dekat Laut, lelaki tegar dan penyabar), Alex Perazon (lelaki Flores yang sangat sensitif, cermat dalam bertindak, menyukai fotografi), Daniel (suka sekali merajuk, seperti adik bagi semua aktivis), dan tokoh tokoh aktivis lainnya, seperti Dana, Julius, dan Naratama. Laut memiliki seseorang adik perempuan yang pemberani, Asmara Jati, melaluinya sudut pandang lain diambil, dan seorang kekasih, Anjani, wanita mungil dengan kenekatan yang mengalahkan fisiknya. Mengambil latar tahun 1990 – 2000, buku ini mengisahkan perjuangan Laut dkk dalam membela hak rakyat, mendiskusikan buku – buku yang dianggap terlarang (yang sekarang sudah bisa dibeli bebas J), hingga akhirnya tertangkap dan disiksa dengan kejam. Sungguh, sama seperti saat membaca “Pulang”, saya gagal paham bagaimana manusia – manusia yang seharusnya melindungi rakyat justru menendang, menyetrum, menghakimi tanpa peradilan, mengambil hak – hak dasar manusia dari mereka. Di tahap itulah, saya tidak berhenti menangis, apalagi di bagian keluarga Laut dan Anjani, bergantung pada harapan palsu bahwa Laut akan kembali, bergabung bersama mereka dalam makan malam keluarga setiap hari Minggu.

Tidak semua buku dengan cerita sedih bisa membuat saya menangis. Saya bisa menangis hanya karena nuansa putus asa, bahkan tanpa satu tokohpun mati. Namun, rasa sedih dalam buku hanya akan tersampai dengan penulisan yang apik, dan begitulah Leila S. Chudori, membawa rasa bersemangat, rasa cinta, kesetia-kawanan, harapan, pengkhianatan, hingga penerimaan. Nuansa alam, kehangatan keluarga, dan ragam wangi masakan juga bisa tercium saat membaca buku ini. Syukurlah, tokoh utamanya bukan Kasih Kinanti, saya mungkin akan menangis ¾ buku.

Terima kasih, untuk menuliskan sebuah bab sejarah yang tidak saya rasakan (I was too young, and everybody seems silent whenever I asked about that 19 years ago). Terima kasih untuk Minggu pagi yang sendu, dan rasa syukur bahwa kini kami bisa berdiskusi buku apapun tanpa rasa takut. Terima kasih untuk mereka yang sudah berjuang, kalian tidak mati sia – sia.

Seperti sebuah kutipan syair dari Soetardji Calzoum Bachri yang disebut berkali – kali dalam cerita ini,

“Matilah engkau mati.

Kau akan lahir berkali – kali”

Saya percaya, manusia lebih dari sekadar raga, dan sekalipun raga tiada, pemikiran seorang manusia masih bisa hidup hingga waktu yang jauh lebih lama dari umurnya.

Advertisements Share this: