(Resensi ini saya buat puluhan purnama yang lalu–pret!–dan saya kirimkan ke surat kabar. Ternyata penerbit tidak berkenan menerbitkannya. Saya baru temukan beberapa waktu yang lalu di folder “Sent” email yahoo saya yang bisa dibilang sudah dormant. Jadi, daripada hilang dimakan lupa, mending saya posting di sini saja resensi ini dengan segala potensi dan kekurangannya.)

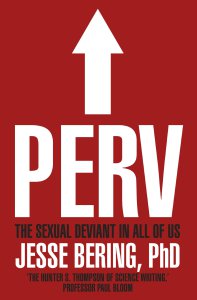

Judul : Tanah Tabu

Penulis : Anindita S. Thayf

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Cetakan : I/Mei 2009

Tebal : 240 hal.

Ketika menonton Denias, Senandung di Atas Awan (2006), pemirsa dibuat miris, lalu meringis, dan pada akhirnya mungkin menangis sedih-bahagia oleh kisah saudara kita yang menempati “kamar” paling ujung timur di “rumah” nusantara ini. Itulah film fiktif pertama berlatar Papua. Baru tiga tahun kemudian muncul sebuah novel yang bercerita tentang Papua, yakni sebuah karya Anindita S. Thayf yang berjudul Tanah Tabu, pemenang Sayembara novel DKJ 2008. Jika film Denias diawali dengan tangis miris dan segera beranjak menuju ceria, Tanah Tabu seperti kerasan menggali akar kemuraman itu dan tidak buru-buru menuju keceriaan.

Tanah Tabu berkisah tentang sebuah keluarga beranggotakan perempuan dari tiga generasi, nenek Mabel, mama Lisbeth, dan bocah Leksi—plus dua ekor piaraan mereka. Mabel berasal dari suku Dani dan tercabut dari Lembah Baliyem sebagai efek samping kolonialisme dan penambangan. Lisbeth, si ibu tercampakkan oleh suaminya sebagai efek samping dari proyek dan berjalannya pertambangan yang dimulai sejak masa Mabel ditambah “pendatang”. Masalah semakin pelik ketika akhirnya politik daerah juga ikut menunjukkan dampaknya. Dan ketika masih berusia awal sekolah, Leksi sudah merasakan dampak dari permasalahan-permasalahan yang muncul dari pertambangan asing, perang suku, politik daerah, dan pendatang bercampur jadi satu hingga sulit lagi dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Satu tema yang paling menonjol dari kisah keluarga tanah tabu ini adalah kenyataan bahwa perempuan kalangan minoritas adalah kelompok yang paling lemah posisinya. Dalam Tanah Tabu, datangnya perusahaan pertambangan pertama menyisihkan masyarakat suku Dani dari tanah leluhur mereka. Selanjutnya, ketika mereka mulai mengenal uang, mereka pun mulai kenal minuman keras. Jika awalnya masyarakat lokal sudah sangat patriarkal dan memperlakukan kaum perempuannya seperti “barang” atau “benda mati,” kini setelah mengenal uang dan minuman keras kaum laki-laki di kisah ini semakin membahayakan perempuan: mudah main kekerasan. Selain itu, masih ada juga pemerkosaan yang dilakukan pendatang.

Novel ini sangat berpotensi jadi kegemaran kaum feminis gelombang ketiga, yang gemar mengusung isu-isu perempuan di kalangan non-kulit putih dan “Dunia Ketiga.” Di antara karya sastra dunia yang sering dikait-kaitkan dengan gelombang feminisme ini adalah karya Alice Walker yang berjudul The Color Purple. Di novel Walker ini, ada kisah seorang gadis Afro-Amerika yang “ditawarkan” ayahnya kepada seorang calon suami seperti nyaris persis dengan bagaimana seorang pelamar memperlakukan Mabel. Ada juga kisah tentang suku fiktif Olinka di Liberia, yang sangat patriarkal. Dan ketika suku Olinka disingkirkan dari tanah yang telah mereka tinggali sejak leluhur karena pemerintah kolonial menjadikan hutan mereka perkebunan dan mulai mengenal uang, kaum perempuan Olinka juga mendapat tambahan penderitaan.

Sebagai sebuah karya fiksi, Tanah Tabu ini memang relatif lengkap dalam menyajikan tokoh-tokohnya, latarnya, dan alur serta cerita yang ujungnya seolah menolak tebakan kita sebagai pembaca. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu hal yang menggelitik ketika kita mengetahui bahwa si penulis sendiri tidak pernah menginjakkan kaki di tanah Papua. Anindita mengaku bahwa sumber-sumber ceritanya didapatkan dari media massa cetak dan elektronik serta hasil penelitian seorang sarjana Belanda. Di antara banyak hal yang terbersit di pikiran saat mendengar pengakuan di atas, satu hal paling menonjol: semampu apakah telaah literatur menggantikan pengalaman lapangan?

Di ranah kajian media, sudah lazim diterima bahwasanya seobyektif apapun pemberitaan media, masih tetap saja ada ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia baik itu dalam proses seleksi sumber berita maupun, pada kasus-kasus tertentu, penyuntingan bakal berita karena sejumlah etika baik yang sifatnya moral maupun politis, menjadikan adanya tendensi tertentu dalam berita. Muncul juga pertanyaan, apakah koran, dokumenter, dan studi akademis cukup bisa menangkap psikologi seorang putri asli “tanah tabu”—tentang adanya hewan yang menjadi narator cerita, mungkin para kritikus bisa melakukan telaah tersendiri.

Namun, alih-alih menjadi titik lemah, celah ini sangat potensial untuk menjadi pintu masuk bagi para apresian sastra, terutama yang pernah memiliki pengalaman lapangan di “tanah tabu.” Jika dibandingkan lagi dengan film Denias, yang cenderung pro-tentara dan pro-Freeport, dan notabene diproduksi oleh seorang putra Papua, Tanah Tabu menunjukkan hal-hal yang sebaliknya; dia menunjukkan hal-hal “tabu” yang kita dengarkan dalam perbincangan-perbincangan warung kopi atau dalam buku-buku yang dilarang terbit.

Advertisements Share this: