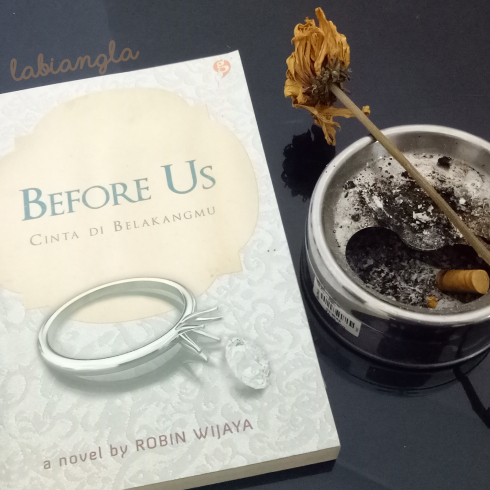

Before Us

Penulis: Robin Wijaya

Penerbit: Gagasmedia, Jakarta

Tahun: 2012

Halaman: 297

–

Kau adalah tamu tak diundang. Datang tanpa pemberitahuan, memaksa masuk ke ruang hati setelah bertahun-tahun tanpa kabar. Aku merindukanmu, tulismu di e-mail terakhir. Bahkan setelah tahu aku bersamanya pun, masih saja kau lancang mengulangi hal yang sama.

Kau tahu, aku tak bisa lolos dengan mudah dari jerat-jerat cerita kita yang tak pernah benar-benar selesai. Kau bilang tak perlu ada yang berubah—tapi kenapa aku merasa semakin jauh dengan dirinya, terseret arus yang membawaku ke pelukanmu?

Kau harus pergi, begitu inginku. Tapi suaraku terlalu gemetar dan terlalu takut untuk terdengar tegas di hadapanmu. Bagaimana aku bisa sampai ada di situasi ini, terperangkap perasaanku sendiri? Disudutkan dilema yang melibatkan kau dan dirinya? Sebelum aku berhasil menemukan jawabannya, aku kemudian tersadar…

Aku sudah tak setia.

Pertama-tama, aku acungi jempol keberanian mas Robin untuk mengangkat tema ini karena belum banyak yang menulis dengan tema serupa. Sebagai orang yang support LGBT, aku senang sekali karena negeri ini masih kurang literasi yang menceritakan kisah romansa LGBT, padahal menurutku, harus diperbanyak untuk memperluas pemahaman dan interpretasi yang lebih baik terhadap masyarakat LGBT.

Di novel ini, pada beberapa halaman awal—dan blurb, tentunya—bakal mengira kalau ini adalah cerita romansa kebanyakan, tentang pasangan dan bumbu perselingkuhan. Nyatanya, kisah ini nggak sesederhana itu dan aku cukup kaget setelah tahu siapa sosok ‘orang ketiga’ di cerita ini. Kedatangan orang ketiga yang tiba-tiba muncul kembali setelah bertahun-tahun tentu aja membuat si ‘Aku’ a.k.a Agil jadi panik sendiri. Mereka berdua memang punya sejarah berdua, dan saat ini Agil sudah berstatuskan suami Ranti. Tentu aja Agil was-was. Apalagi si orang ketika yang bernama Radith ini dengan terang-terangan mengaku kalau dia kangen Agil.

Semuanya jadi runyam.

Rumah tangga Radith dan Winnie, rumah tangga Agil dan Ranti. Segalanya jadi serba memusingkan. Apalagi ketika Radith bilang kalau ia akan menceraikan Winnie demi Agil. Agil jadi semakin gundah gulana.

Dalam cerita ini, aku secara pribadi merasa bahwa chemistry antara tokoh agak kurang. Seperti romansa antara Agil dan istrinya, Ranti. Juga Agil dan Radith. Rasanya ada yang kurang. Itu sebabnya sampai aku menyelesaikan buku ini pun, aku kesulitan merasa ikut terbawa perasaan. Aku kesusahan memposisikan diriku sebagai Agil yang sedang panik, bimbang, dan galau. Meskipun begitu, aku suka percakapan antartokoh yang ringan tapi tetap mencerminkan hubungan kedekatan dan situasi yang sedang terjadi tanpa basa-basi atau melebih-lebihkan.

Winnie adalah karakter yang keberaniannya mencolok. Sebagai istri Radith, ia berani mengungkapkan perasaannya, memberontak dan bereaksi seperti—mungkin—kebanyakan dari kita jika dihadapkan pada situasi yang sama. Di sini, aku sulit memihak satu sisi. Biasanya, aku selalu memihak salah satu karakter. Entah antagonis atau protagonis. Tapi membaca novel ini membuatku berpikir dua kali. Aku merasa harus memposisikan diriku sebagai Agil, tapi layaknya perempuan, aku juga punya kecenderungan untuk memahami posisi Ranti dan Winnie. Hal itu adalah nilai plus novel ini.

Novel ini sedikit menjelaskan bahwa perasaan memukul rata siapa saja yang merasakannya; tidak peduli laki-laki, atau perempuan. Keinginan dicintai, perasaan mencintai, rasa sakit dikhianati, perihnya memendam rindu, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan manusia adalah hal lumrah yang bisa terjadi pada siapa saja, tanpa pandang bulu. Dari sini kita bisa belajar untuk tidak langsung menghakimi perasaan manusia, terlepas siapa yang merasakannya, untuk siapa perasaan itu ditujukan.

Meskipun aku sebenarnya berharap ending yang berbeda, tapi novel ini tereksekusi dengan baik tanpa harus memihak salah satu sisi!

Till next time, cheerios!

Advertisements Share this: